Ilan Pappé ou le révisionnisme à la petite semelle (Israël-Hamas)

Le plus troublant est de présenter un tel individu comme historien alors qu’il s’agit plutôt d’un polémiste à la petite semelle. J’ai découvert Ilan Pappé via une interview à propos du conflit israélo-palestinien, proposée par Blast sur Youtube, une chaîne politiquement orientée LFI. J’ai rapidement pensé qu’il fallait regarder ce moment d’incurie intellectuelle visant à remodeler la réalité comme tous les contenus proposés par Blast. J’ai été atterré par le positionnement et les absurdités énoncées par Ilan Pappé.

Ensuite, j’ai fait une recherche rapide sur Google pour savoir qui était Ilan Pappé. Je n’ai pas été déçu par sa page Wikipedia. Il appartient au mouvement des "nouveaux historiens" israéliens en somme des révisionnistes plus ou moins modérés. Cependant, Ilan Pappé décroche la timbale car il incarne le révisionnisme radical. Il a été renié par la majorité de ses pairs et de ses anciens collègues, fort justifié au regard de son récit sélectif. En revanche il est adulé par les pro-palestiniens.

La vidéo dure 27 minutes et seulement 4 minutes et 30 secondes sont consacrées à la période dense couvrant les années 1948 à 2007. Aucun développement concernant la période qui précède 1948, renforçant le biais de cadrage temporel. Voici les thèmes principaux abordés par Ilan Pappé, la coqueluche des pro-palestiniens.

Entre 0 et 5min30

Il débute en évoquant son parcours et la thèse de Teddy Katz, un étudiant dont il s’est inspiré pour soutenir sa vision révisée de l’histoire. Selon cette thèse, un massacre aurait été perpétré par l’armée israélienne à Tantura en mai 1948, pendant la guerre israélo-arabe. Admettons ce point, bien que la thèse repose uniquement sur des témoignages oraux. Quelle armée, dans le chaos de la guerre, n’a pas commis d’atrocités après avoir semé la peur, la destruction et la mort ? Seule la diplomatie ou la paix épargne les victimes. Cela dit, amorcer le récit du conflit israélo-arabe par le massacre de Tantura en 1948 semble dénué de sens, si ce n’est pour se poser en historien crédible cherchant à discréditer Israël.

Ce qu’il aurait pu dire

La présence juive dans la région du Levant est antérieure au sionisme et à la nouvelle vague d’immigration juive initiée à la fin du XIXᵉ siècle. Sous l’Empire ottoman, les non-musulmans vivaient sous le statut peu enviable de "dhimmi". Ce statut limitait leurs droits civiques et sociaux : ils étaient soumis à un impôt spécifique et exclus de certaines fonctions publiques. Dans les affaires criminelles, le droit islamique classique conférait un avantage systématique au musulman par rapport au non-musulman. En l’absence de témoins musulmans ou d’une intervention de l’autorité, il était pratiquement impossible pour un juif ou un chrétien d’obtenir gain de cause contre un musulman, même si ce dernier était coupable.

Pourquoi Ilan Pappé ne parle t-il pas des émeutes ou des pogroms qui suivirent l’officialisation du mandat britannique notamment en Palestine, précisément à Jerusalem (1920 et 1929), à Jaffa (1921), à Hébron (1929) ou à Safed (1929) ? Les britanniques ont condamné Mohammed Hadj Amin Al Husseini pour avoir incité à la violence ayant abouti au pogrom de Jerusalem en 1920. Peu après, il fut gracié et nommé Mufti de Jérusalem en 1921. Pourquoi ne pas avoir évoqué la révolte arabe entre 1936-1939 ? Une révolte contre la présence des juifs et des britanniques, fomentée par le fameux Mufti de Jerusalem, antisémite notoire et partisan du nazisme. Pourquoi ne pas aborder le rôle central de la famille al-Husseini au niveau politico-militaire dans la jeune Histoire de la Palestine ? Alors que le Mufti de Jérusalem rêvait tout simplement de devenir le premier président de la Palestine voire de la Grande Arabie unie.

Ilan Pappé ne s'attache qu'à une vision étroite de l'Histoire du conflit entre juifs et arabes, celle qui sert son récit propagandiste. Pourquoi ne pas aborder au moins quelques étapes encadrant le long processus de partition de la Palestine comme :

- Correspondance Mac-Mahon Hussein (1915-1916)

- Les accords Sykes-Picot (1916)

- La déclaration de Balfour (1917)

- Accord Fayçal-Weizmann (1919)

- La conférence de Paris (1919)

- Mémorandum de l'Organisation sioniste (3 février 1919)

- Le traité de Sèvres (1920) articles 95 et 129

- La mise en place des mandats internationaux au Moyen-Orient par la SDN (1920)

- La résolution de San Remo (1920)

- Les conférences du Caire et de Jerusalem (1921)

- La commission Palin (1921)

- Livre blanc de Churchill (juin 1922)

- Mandat britannique sur la Palestine (24 juillet 1922)

- Le mémorandum pour l’application de la TransJordanie (16 septembre 1922)

- La commission Shaw (1930)

- Livre blanc de Passfield (1930)

- La Commission Peel (1936)

- La Commission Woodhead (1938)

- Livre blanc (1939)

- Plan Morrison-Grady (1946)

- Unscop : plan de partition ONU (mai/novembre 1947)

Pourtant ce sont toutes ces étapes qui aboutissent à la création de la Palestine version ONU (1947). Mais Ilan Pappé choisit précisément sa période pour influencer l'opinion de son auditoire envers la cause palestinienne. Le massacre de Tantura lui permet de créer une transition idoine vers la Nakba sans s’attarder sur la guerre déclenchée par les arabes en novembre 1947. Ignorant 30 ans de négociations relatives à la partition de la région du Levant entre 1916 et 1947 ainsi que le harcèlement des juifs par les arabo-palestiniens entre 1920 et 1947. Et ignorant la bataille des routes entre novembre 1947 et mai 1948 visant à faire capituler le Yishouv avant l'indépendance d'Israël.

La Nakba est un mot arabe pour qualifier l’exil forcé des arabes palestiniens, chassés par les israéliens durant la guerre 1948-49. Le nombre de réfugiés s’élève à 700.000 exilés. Dans toute guerre, les belligérants agissent avec violence pour conquérir des territoires, éliminant toute forme d’opposition. Pour la population civile, les options sont limitées entre se rendre, fuir ou mourir. La Nakba ou l’exode de réfugiés en temps de guerre est malheureusement corrélée à la violence générée par la guerre. Il s’agit d’une conséquence intrinsèque de la guerre contrairement à l’exode contrainte en temps de paix relevant de la discrimination comme celle de la seconde exode des juifs.

Selon les données historiques et actuelles de l'ONU, du HCR (UNHCR) et d'organisations comme l'Uppsala Conflict Data Program (UCDP), la grande majorité des déplacements forcés (environ 90-95 % des réfugiés et personnes déplacées internes) proviennent de conflits internes (guerres civiles) ou de conflits régionaux impliquant des acteurs non étatiques (insurrections, milices, groupes armés).

Des personnes incapables de se défendre face à la violence ne peuvent que fuir, se rendre ou mourir. Soulignons que les juifs n'ont jamais ni provoqué ni attaqué les nazis pour mériter leur sort contrairement aux arabes contre les juifs entre 1948 et 1973. A chaque fois Israël a remporté la guerre face à ses agresseurs, entraînant nécessairement des déplacements de populations, des prisonniers, des morts, et des modifications de territoire pour tous les belligérants.

Après cette introduction visant à situer son travail, Ilan Pappé évoque l'un de ses livres qui remet en cause les mythes israéliens. Nous entrons donc dans le vif du sujet. Je m'attendais à de nombreux mythes mais Ilan Pappé n'en cite que trois durant son interview alors ne devaient-ils pas être bigrement pertinents et étayés ?

Entre 5min30 et 7min50

Ilan Pappé conteste le "mythe" selon lequel Israël, en 1948, serait un David face à un Goliath arabe. Pourtant, les faits géographiques, démographiques et militaires confirment cette métaphore. Le plan de partition de l’ONU de 1947 attribuait aux Juifs un territoire morcelé en trois enclaves difficilement défendables, entouré par la mer, le désert et des États arabes hostiles (voir cartes ci-dessous). La dispersion des combats sur plusieurs fronts désavantageait stratégiquement Israël, renforçant l’image d’un combat inégal.

Avec une population de 800 000 Juifs dans le Yishouv face à 28 millions d’Arabes dans les pays voisins (un rapport de 1 à 35), Israël était en nette infériorité numérique. Militairement, en mai 1948, les forces israéliennes comptaient 35 000 soldats, contre 42 000 pour la coalition arabe, qui disposait de 270 chars, 150 pièces d’artillerie et 300 avions, contre un équipement limité pour Israël. Ces chiffres soulignent qu’Israël était bien un David face à un Goliath arabe. Sa victoire, fruit d’audace, de stratégie et d’organisation, a déjoué l’arrogance et la force brute d’adversaires désunis.

La guerre civile éclate dès l’annonce du plan de partition en novembre 1947, marquée par des attaques arabes contre les Juifs, comme le blocus de la route Tel Aviv-Jérusalem (Bataille des Routes). En mai 1948, le conflit s’étend avec l’invasion d’Israël par les armées de Syrie, d’Irak, d’Égypte, du Liban, de Jordanie, d’Arabie Saoudite et des légions arabes. Malgré son jeune âge, l’État hébreu s’appuie sur une armée naissante (Tsahal), une organisation paramilitaire (Haganah) et des volontaires étrangers (Mahal) pour renverser la situation, notamment lors de la conquête de Beersheva dans le Néguev. Cette victoire, trois ans seulement après la Shoah, est un exploit face à une menace existentielle. Pourtant, des récits contemporains, portés par les héritiers du nationalisme islamiste palestinien, accusent Israël de "génocide" ou d’"apartheid". Ces accusations occultent l’histoire : les États arabes de 1948 cherchaient explicitement à détruire Israël, et leurs leaders ont souvent instrumentalisé la cause palestinienne pour masquer leurs propres ambitions géopolitiques. Israël, un "grain de sable" géographique dans le monde arabo-musulman, reste un bouc émissaire commode pour détourner l’attention des échecs de ces régimes. En niant la réalité du "David contre Goliath", Pappé minimise la vulnérabilité d’Israël et ignore le contexte des agressions arabes, déformant ainsi l’histoire de 1948.

Pourquoi choisir de parler du massacre de Tantura, un crime de guerre commis en 1948 durant une guerre initiée par une coalition de 5 pays arabes ? Pourquoi blâmer celui qui se défend face à de nombreux agresseurs commettant des crimes similaires ? La guerre Israélo-arabe de 1948 opposait Israël à une coalition arabe qui cherchait à les détruire. Ce sont les faits historiques. Le questionnement futile d’Ilan Pappé tournant autour d’un récit magnifié ou enjolivé par les idéologues et autres historiens israéliens est sans intérêt car la réponse ne change pas les données et le déroulement de l’Histoire. Il s’agit d’une simple diversion propagandiste. La réponse à la question d'Ilan Pappé ne donne qu'une indication sur le rapport de force et la qualité des différentes armées. Or l’analyse est ailleurs, c’est le génie stratégique israélien qui est incontestable. Ils ont gagné la guerre contre 5 nations et ils ont conquis les territoires qui leur étaient nécessaire pour relier convenablement les trois parcelles morcelées de leur territoire.

La guerre de 1948 a permis à Israël d’élargir son territoire, en grande partie grâce aux faiblesses stratégiques et à la désunion de ses voisins arabes. En temps de guerre, les conquêtes territoriales sont une pratique courante, et stigmatiser Israël pour cela semble paradoxal. Le vainqueur, comme dans tout conflit, consolide ses gains, qu’il s’agisse d’Israël ou d’une autre nation. Par exemple, l’Égypte a occupé la bande de Gaza de 1948 à 1967, et la Jordanie a annexé la Cisjordanie en 1949, sans que le droit international ne réagisse de manière significative. Pourtant, lorsque Israël conquiert des territoires, les termes de "colonisation", "racisme", "occupation", "génocide" ou "apartheid" sont invoqués, souvent sans reconnaître le contexte de guerre défensive ou la menace existentielle pesant sur le Yishouv/Israël. Cette focalisation sélective ne saurait être exempte de soupçons d’antisémitisme. Durant cette période et les négociations d’armistices, le "peuple palestinien" était largement absent des priorités des États arabes, qui poursuivaient leurs propres ambitions géopolitiques. La frustration des pays arabes face à l’expansion de la Transjordanie illustre leur indifférence relative aux aspirations palestiniennes.

Dans ce contexte, Ilan Pappé affirme qu’aucun État arabe n’était impliqué dans le conflit contre les Juifs avant mai 1948. Cette assertion, bien que techniquement correcte pour la phase de guerre civile (1947-1948), omet de préciser que des milices palestiniennes, soutenues par des volontaires arabes (comme l’Armée de Libération Arabe), ont attaqué les Juifs dès 1947, et que cinq armées arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak) ont envahi Israël dès le 15 mai 1948. Cette omission donne une impression de manipulation, minimisant l’hostilité régionale contre le Yishouv.

Pendant trente ans, les leaders arabes ont négocié avec l’Empire britannique pour obtenir une "grande nation arabe" intégrant la Palestine mandataire, tout en tolérant une minorité juive. Leur objectif était d’empêcher le projet sioniste par la diplomatie, tout en promouvant une Grande Arabie unie. Ces efforts ont échoué. Pourtant, les Britanniques ont concédé 80 % de la Palestine mandataire originelle pour créer la Transjordanie, confiée au roi Abdallah bin Hussein, un revers majeur pour les aspirations sionistes. Pappé omet également de mentionner la partition concomitante de l’Inde en 1947, qui a créé le Pakistan, un État musulman, et entraîné des millions de réfugiés. Cette absence de mise en perspective dans le récit de Pappé semble viser à diaboliser Israël, en occultant les dynamiques régionales et les responsabilités partagées.

7min50 et 9min20

Ilan Pappé conteste le "mythe sioniste" et remet en question l’idée selon laquelle les Palestiniens auraient quitté leurs foyers de leur plein gré en 1948, un récit souvent avancé dans les premières décennies de l’histoire israélienne. Dans The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), il s’appuie sur des archives israéliennes et des témoignages palestiniens pour démontrer que de nombreuses communautés ont été contraintes de partir sous l’effet d’expulsions forcées, d’intimidations et de massacres, comme celui de Deir Yassin. Pappé soutient que ces départs s’inscrivent dans une stratégie délibérée des forces sionistes, notamment via le Plan Dalet.

Cependant, en temps de guerre, les civils palestiniens, confrontés à la violence et à l’insécurité, n’avaient souvent d’autre choix que de fuir, de résister ou de périr, rendant improbable un abandon volontaire de leurs biens et de leurs terres. Cette réalité s’applique aussi aux Juifs du Yishouv, qui, face aux pogroms des années 1920-1930 (Jérusalem, Hébron, Safed) et aux violences arabes de la guerre civile de 1947-1948 (comme le massacre du convoi Hadassah), ont souvent dû fuir pour survivre. De même, en 1947, des pogroms visent les Juifs en Syrie (Alep, 75 morts), à Aden (Yémen, 82 morts) et à Manama (Bahreïn). Pappé mentionne-t-il l’exode de près de 800 000 Juifs des pays arabo-musulmans entre 1947 et les années 1970, chassés par des persécutions post-partition ? Cette omission est frappante, car ces expulsions pourraient aussi être qualifiées de nettoyage ethnique. Pourtant, Pappé se focalise exclusivement sur la Nakba, attribuant l’exode palestinien (environ 700 000 personnes) à un "nettoyage ethnique" orchestré par le Plan Dalet. Or, ce plan, élaboré en 1947, était une réponse militaire et stratégique à la guerre civile (bataille des routes) et aux menaces d’invasion arabe en 1948, non un projet systématique d’expulsion.

Selon les données historiques et actuelles de l'ONU, du HCR (UNHCR) et d'organisations comme l'Uppsala Conflict Data Program (UCDP), la grande majorité des déplacements forcés (environ 90-95 % des réfugiés et personnes déplacées internes) proviennent de conflits internes (guerres civiles) ou de conflits régionaux impliquant des acteurs non étatiques (insurrections, milices, groupes armés).

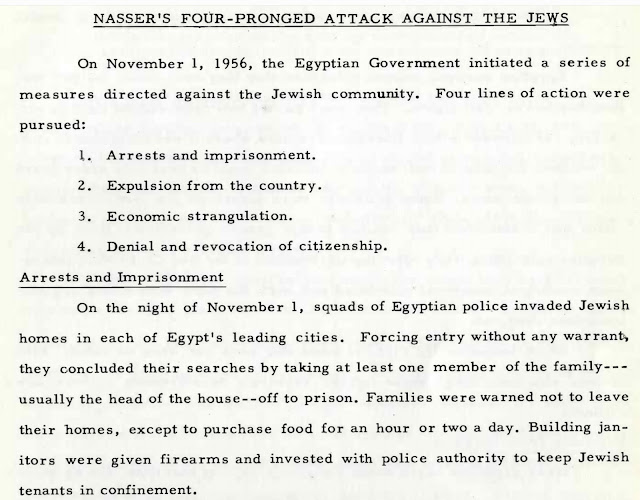

Après la crise du canal de Suez en 1956, l’Égypte expulse environ 25 000 à 40 000 Juifs (sur une population juive de 65 000 en 1947), via des mesures discriminatoires comme l’amendement de la loi 391 sur la nationalité, qui déclare les juifs "ennemis de l’État". Le régime de Nasser s’appuie sur d’anciens nazis pour structurer sa propagande et sa sécurité, notamment Leopold Gleim (ex-Gestapo, converti à l’islam sous le nom d’Ali al-Nahar), Oskar Munzel (conseiller militaire de Nasser), Johann von Leers (propagandiste nazi, invité par le Mufti de Jérusalem en 1955), et Otto Skorzeny, figure nazie impliquée dans la libération de Mussolini en 1943. Skorzeny, retourné par le Mossad, révèle l’identité de nazis réfugiés en Égypte. Cette collaboration avec d’anciens nazis souligne l’antisémitisme institutionnel de l’époque, un aspect que Pappé ignore, préférant un récit unilatéral centrant la Nakba comme unique tragédie.

Après la guerre des six jours (1967), la présence juive en Égypte se réduisit à une poignée de familles. De la même manière, en Irak, dans les années 1950, le pouvoir adopte de nombreuses lois discriminant la communauté juive poussant 123.000 juifs à l’exode. C’est l’opération Ezra et Néhémie, un pont aérien permettant le rapatriement des juifs irakiens vers Israël.

|

| Source : American Jewish Committee 1957 |

9min20 à 10min

Pappé conteste un troisième "mythe" : celui d’Israël recherchant la paix avec le monde arabe après 1948. Selon lui, ce sont les Arabes qui aspiraient à la paix, tandis qu’Israël, ayant conquis 78 % de la Palestine mandataire (contre 56 % prévus par le plan de partition de l’ONU), n’avait plus d’intérêt à négocier. Cette affirmation reflète un biais révisionniste. Les faits contredisent Pappé : après 1948, les États arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak) ont multiplié les actes hostiles contre Israël, cherchant non la paix, mais sa destruction. Les armistices de 1949 n’ont pas mis fin aux tensions : blocus du canal de Suez et raids des fedayins (1949-1956), fermeture du détroit de Tiran (1967), guerre des Six Jours (1967), guerre de Kippour (1973), et attaques terroristes par des groupes comme l’OLP ou le Fatah témoignent d’une belligérance quasi continue du côté des arabes. À chaque défaite, les États arabes ont imposé des mesures punitives, telles que des discriminations contre les Juifs (ex. : Égypte, Irak) ou une propagande anti-israélienne à l’ONU, culminant avec la résolution 3379 (1975) assimilant le sionisme au racisme, révoquée en 1991.

Pappé, dans son analyse, manque de références historiques solides et omet des éléments essentiels. Pour comprendre les relations judéo-arabes, il faut remonter à l’immigration juive dès les années 1880, marquée par des tensions croissantes. Dès les années 1920, les pogroms anti-juifs (Jérusalem 1920, Hébron 1929) et la révolte arabe de 1936-1939, orchestrée contre la présence juive et le mandat britannique, témoignent d’une hostilité précoce. En 1947, des pogroms frappent les Juifs à Alep (Syrie), Aden (Yémen) et ailleurs, exacerbant la méfiance du Yishouv. En ignorant ces violences, Pappé construit un récit unilatéral qui minimise les agressions arabes pour diaboliser Israël.

Figures du mouvement nationaliste et islamiste arabo-palestinien

Izz al-Din al-Qassam (1882-1935), un prédicateur syrien, s’engage d’abord contre l’occupation française en Syrie avant de rejoindre la Palestine mandataire pour lutter contre les Britanniques et l’immigration juive. Tué par les forces britanniques en 1935, il devient une figure martyre dans l’historiographie islamiste. Son décès est instrumentalisé par le Mufti de Jérusalem pour mobiliser les foules lors de la révolte arabe de 1936-1939. Bien que ses actions militaires aient été limitées, al-Qassam est célébré comme un symbole du djihad et de l’islamisme, son nom étant repris par la branche armée du Hamas.

Fawzi al-Qawukji (1890-1977), un officier syrien, participe à la révolte arabe de 1936-1939 contre les Britanniques et les Juifs en Palestine. Après avoir collaboré avec l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment aux côtés du Mufti, il est mandaté par la Ligue arabe en 1947 pour diriger l’Armée de Libération Arabe, forte de 6 000 volontaires issus des pays voisins. Ses campagnes, marquées par des échecs stratégiques, se soldent par un fiasco, le conduisant à se réfugier en Allemagne nazie pendant la guerre, puis à reprendre les combats en 1948 sans plus de succès.

Abd al-Kader al-Husseini (1907-1948) co-commandant avec Hassan Salama de la Jaysh al-Jihad al-Muqaddas ("Armée du Jihad sacré"), fondée par son cousin, le Mufti al-Husseini. La famille al-Husseini joue un rôle central dans le nationalisme islamiste arabo-palestinien. Yasser Arafat, de son vrai nom Mohammed Abdel Raouf Arafat al-Qoudwa al-Husseini, est également lié à ce clan influent. Nommé Mufti de Jérusalem par les Britanniques en 1921, Hadj Amin al-Husseini s’engage dès mars 1933 dans une correspondance avec le régime nazi via le consul allemand Heinrich Wolff à Jérusalem. Jusqu’à la chute du Troisième Reich en 1945, il soutient activement l’idéologie nazie, notamment la "solution finale", comme en témoignent ses rencontres avec Hitler et Himmler. Pour une analyse détaillée et des images d’archives, voir le documentaire "La Croix gammée et le turban : La tentation nazie du grand mufti".

|

| Serrant la main d’Himmler, il fit également la rencontre d’Hitler |

|

| Le salut nazi |

|

| Discours propagandiste à la mosquée de Berlin-wilmersdorf |

|

| Nous pouvons voir un drapeau nazi flottant le long de la façade de l'Hôtel Fast de Jérusalem en 1933. Jerusalem était le fief du mufti de Jerusalem. |

Durant la révolte arabe entre 1936 et 1939, les juifs sont pris pour cible ainsi que les soldats britanniques et même certains arabes considérés comme des traîtres pour avoir collaboré avec les britanniques et/ou les sionistes. Contrairement aux assertions d’Ilan Pappé, qui prétend que les Arabes recherchaient la paix après la guerre de 1948, la belligérance arabo-palestinienne ne s’est pas apaisée. Les défaites successives (1948, 1967, 1973) n’ont pas conduit à une posture pacifiste, mais à une intensification des hostilités, marquée par des attaques terroristes (ex. : prises d’otages par l’OLP dans les années 1970) et une propagande anti-israélienne à l’ONU. Cette persistance de l’antagonisme, enracinée dans les violences pré-1948 comme la révolte de 1936-1939, contredit le récit révisionniste de Pappé, qui minimise l’hostilité arabo-palestinienne tout en exagérant les responsabilités israéliennes.

La paix

Ilan Pappé évoque un prétendu désir de paix arabe post-1948, citant notamment l’Initiative de paix arabe proposée lors du sommet de la Ligue arabe en 2002 et réaffirmée en 2007. Ce plan, offrant une normalisation des relations avec Israël en échange d’un retrait des territoires occupés depuis 1967, du retour des réfugiés palestiniens (résolution 194), et de la création d’un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, est rejeté par Israël, qui y voit une menace à sa sécurité et à sa démographie. Cependant, cette initiative, tardive et isolée, pâlit face à un historique d’hostilités arabes envers Israël, marqué par des boycotts, des guerres et du terrorisme, qui contredit l’idée d’un pacifisme arabe.

Dès les années 1920, un boycott anti-sioniste émerge en Palestine mandataire, formalisé en 1945 par la Ligue arabe. Ce boycott économique, toujours en vigueur dans des pays comme l’Iran, la Syrie et le Liban, vise à isoler Israël. Pappé pense t-il que cet isolement économique est une forme de recherche de paix ? Après la guerre de 1948, où Israël conquiert 78 % de la Palestine mandataire (post 1922), des armistices sont signés en 1949 avec l’Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban, témoignant de la volonté israélienne de stabiliser les relations malgré l’agressivité arabe. Pourtant, dès 1949, le harcèlement persiste : blocus du canal de Suez (1949-1956), fermeture du golfe d’Aqaba et du détroit de Tiran (menant à la crise de Suez en 1956 et à la guerre des Six Jours en 1967), et tentatives syriennes de priver Israël d’eau potable via le lac Tibériade, culminant dans la guerre de Kippour (1973). Ajoutons à cela le harcèlement des fedayins qui seront ultérieurement supplantés par l'OLP puis le Hezbollah et le Hamas.

Ilan Pappé aborde brièvement la guerre des Six Jours (1967) pour dénoncer l’occupation israélienne de Gaza, du Golan, du Sinaï et de la Cisjordanie, omettant de préciser que le Sinaï a été entièrement restitué à l’Égypte en 1982, conformément aux accords de Camp David (1978), et qu’une partie du Golan a été rendue à la Syrie en 1974. Cette guerre a permis à Israël de sécuriser un territoire stratégique face à des menaces existentielles de ses voisins arabes. Pappé passe sous silence les accords de Camp David, qui n’étaient pas une initiative collective de la Ligue arabe, mais une démarche personnelle du président égyptien Anouar el-Sadate. Ces accords ont eu deux conséquences majeures : l’exclusion de l’Égypte de la Ligue arabe de 1979 à 1989, en raison de l’opposition des États arabes à la paix avec Israël, et l’assassinat de Sadate en 1981 par Khalid Islambouli, un officier extrémiste affilié au Jihad islamique égyptien, influencé par Ayman al-Zawahiri.

Le 1er septembre 1967, la déclaration de Khartoum, adoptée par la Ligue arabe, consacre le rejet de la paix avec Israël à travers ses "trois non" : pas de paix, pas de reconnaissance, pas de négociation. Cette position reflète l’hostilité arabe envers Israël à l’époque. De même, la résolution 3379 de l’Assemblée générale de l’ONU en 1975, qui qualifiait le sionisme de forme de racisme (révoquée en 1991 par la résolution 46/86), illustre cette animosité internationale. Certains pays ont par la suite présenté des excuses pour leur soutien à cette résolution.

Dès les années 1960, des groupes comme l’OLP, le Fatah, l’Organisation Abu Nidal, le Hezbollah et le Hamas ont eu recours au terrorisme, notamment lors du massacre de Munich en 1972, s’éloignant de toute volonté de paix. À l’inverse, Israël a contribué à plusieurs initiatives de paix : les accords de Camp David (1978) ont conduit à un traité avec l’Égypte et à la restitution complète du Sinaï en 1982 ; les accords d’Oslo (1993) et Oslo II (1995) ont créé l’Autorité palestinienne et instauré une gestion partagée de la Cisjordanie ; les négociations de Camp David II (2000) ont échoué en raison de désaccords sur les réfugiés et les territoires, avec des responsabilités partagées. Enfin, les accords d’Abraham (2020) ont normalisé les relations entre Israël et quatre pays musulmans (Bahreïn, Émirats arabes unis, Soudan, Maroc), s’ajoutant aux traités de paix avec l’Égypte (1979) et la Jordanie (1994). Ces efforts témoignent de la persévérance d’Israël face à des décennies d’hostilité régionale.

Fin de l'interview

À partir de la dixième minute de son interview, Ilan Pappé conclut son récit historique pour aborder les dix-sept dernières années, ancrant son analyse sur l’arrivée au pouvoir du Hamas à Gaza en 2007. Il insiste sur l’importance du contexte historique, mais son propos reste sélectif, omettant des éléments essentiels. Par exemple, il passe sous silence la guerre civile palestinienne de 2006-2007 entre le Hamas et le Fatah, qui a conduit à la prise de contrôle de Gaza par le Hamas après des affrontements ayant causé des centaines de morts. Cette omission fragilise son appel au "contexte", déjà lacunaire tout au long de l’interview, où il minimise les violences arabes pré-1948 (pogroms, révolte de 1936-1939) et l'hostilité post-1948 (blocus, guerres, terrorisme).

Pappé évoque ensuite les événements de 2007 à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, dénonçant un prétendu "génocide" à Gaza, une accusation qui s’inscrit dans une rhétorique antisioniste simpliste. Cette focalisation unilatérale sur Israël ignore les actions du Hamas, comme les tirs de roquettes sur Israël et l’attaque du 7 octobre 2023 (environ 1 200 morts israéliens), qui ont exacerbé le conflit. Concernant le processus de paix, des négociations existent, mais le contexte politique est défavorable. Les acteurs clés – Joe Biden, Benjamin Netanyahu, et le Hamas – compliquent les pourparlers. Une éventuelle présidence de Donald Trump en 2025 pourrait modifier la dynamique, mais la position de Netanyahu, critiquée même en Israël, reste un obstacle.

Une médiation crédible du côté arabe est nécessaire. Le Qatar, impliqué dans les négociations à Gaza, et l’Arabie Saoudite, qui discute d’accords stratégiques avec les États-Unis incluant la question palestinienne, sont bien positionnés. Une normalisation des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël, dans la lignée des accords d’Abraham (2020), est envisageable, mais le conflit actuel à Gaza ralentit ce processus. L’Iran, quant à lui, maintient une posture résolument antisémite et hostile à l’existence d’Israël, soutenant des groupes comme le Hamas et le Hezbollah, ce qui entrave toute avancée vers la paix.

Géographie de la Palestine (1917-1982)

Voici les différentes cartes de la "Palestine" entre 1917 à aujourd'hui. Il est essentiel de comprendre que les revendications sionistes contenues dans la déclaration de Balfour sont loin d'avoir été exaucées. Dès 1921, les juifs se sentent trahis par les britanniques qui réduisent de 77% la taille initiale de la Palestine mandataire pour créer la Transjordanie. Ce fut la première polémique notable pour les sionistes qui sera entraîner par une seconde lors de leur acceptation de l'ultime plan de partition en 1947. Avec ce découpage, l'état Arabe détient 44% du territoire de la Palestine mandataire, une parcelle entièrement viable et habitable. De son côté, l'état Juif hérite de 56%, composé majoritairement par le Néguev au Sud (60% de la parcelle partitionnée), improductif et inhabitable à l'époque, et d’un corridor longeant les côtes de la Mer Méditerranée à l’Ouest et enfin d’une enclave située au Nord. De plus, le tracé des frontières entre les deux états formait trois parcelles territoriales à peine reliées entre elles. Ce n'était pas un problème stratégique pour la majorité arabe palestinienne soutenue par ses voisins. En revanche, ce fut un problème de défense stratégique pour la minorité juuve. La première carte ci-dessous représente la totalité de la Palestine mandataire et ce que les sionistes revendiquaient. Les autres cartes représentent tous les changements liés au processus de partition et aux guerres.

Palestine mandataire ou Palestine britannique (1917-1922) = 120.000 km2

Palestine mandataire après le transfert de la Transjordanie aux arabes (1922) = 77% de la Palestine Mandataire pré-1922. Après transfert, la Palestine mandataire ne représente plus que 26.600 km2 soit 23% de la Palestine mandataire pré-1922.

Palestine, proposition de partition Commission Peel (1937)

Palestine proposition de partition, Commission Woodhead (1939)

Palestine, partition de l'ONU (1947)

56% pour un état juif et 43% pour un état Arabe

Palestine, indépendance d'Israël (1948)

Israël et les territoires arabes post guerre (1948-49)

Israël et les territoires arabes, post crise de Suez (1956)

Israël et les territoires arabes, post guerre des six jours (1967)

Israël et les territoires palestiniens, restitution Sinaï (1982)

Israël et les territoires palestiniens à l’échelle du monde arabo-musulman

Frank D.

Commentaires

Enregistrer un commentaire